療癒自我的瑜珈旅程 (Ⅱ)

.png)

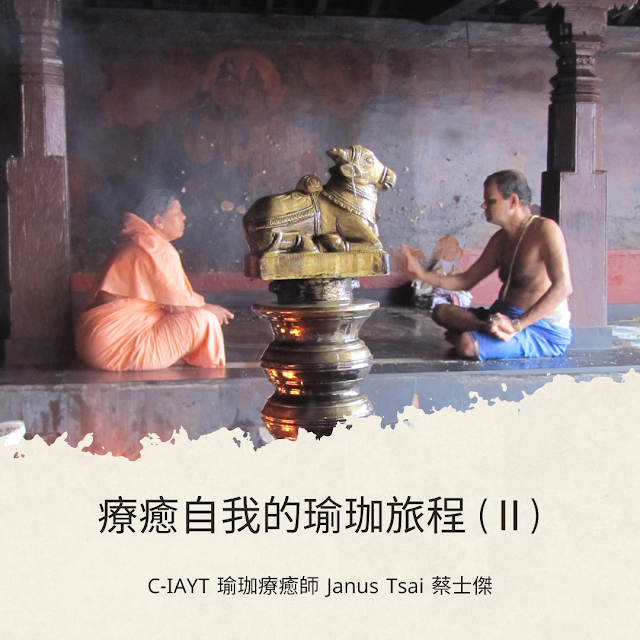

2012 年的夏天,我來到了印度一個名為 CANACONA 的小鎮,準備開始接受我的 RYT 500 瑜珈師資培訓。選擇來到這個在臺灣名不見經傳的學校,主要是因為自己好奇在現今世界充滿污名的 「譚崔瑜珈」 (Tantra Yoga) 究竟是怎麼一回事?很幸運的,我所修習的學院並沒有充斥那些光怪陸離的修煉法,反而讓我反璞歸真地更貼近了瑜珈的真正精神,並讓我的人生產生了重大的轉折。 在飛往印度前的數個月裡,我在沒有任何受傷的情況下,飽受了肩頸疼痛之苦。這些疼痛不知從何而來,我也透過了各種動作矯正技巧,試圖為自己平衡肌肉張力,但它卻始終不曾消失過。 奇妙的是,在我抵達印度學校的第二天時,我的肩頸疼痛奇蹟般地完全消失了,而我甚至連第一堂課都還沒有開始上。這是我第一次深刻地體會,心理狀況如何強烈地影響著一個人身體! 在來到印度之前,我日以繼夜地工作和練習,無形中累積了許多身體與心裡的壓力。我總是覺得自己可以再做多一點,可以再進步快一點,而這樣的習氣也跟著我來到了印度。開始上課的前幾天,我一直覺得學校的體位法練習太少,老師每天都讓我們很悠閒地吃完早餐,等到上午接近 10 點才開始練習,而體位法的練習更是不斷地強調用更少的力量及更放鬆的方式進行。 因此,我開始每天早上 6 點自己到學校的頂樓練習 「阿斯坦加瑜珈」 (Ashtanga Yoga)。某天,一位印度同學看見了我的練習,他驚喜地告訴我和其他同學,說我的體位法已近乎大師級的程度。但我卻認為自己根本就只有基本的程度,更別說是擁有專精的體位法能力。 有一天,同學們想要休息一天 (在我們的學校裡,只要有兩個學員想要休息,學校就會停課一天,這也是令我感到相當吃驚的一條準則。) ,但我卻非常想要上課,並打從心裡認為千里迢迢來到這裡,就應該把課上好上滿。直到後來我從同學口中輾轉聽到老師說的一句話,才讓我整個驚醒過來,因為老師說: 「為什麼臺灣來的學生,總是不斷地衝啊衝,不知道該好好休息?」 這段話帶來衝擊,讓我重新審視了自己的生活。原來自己過去總是把工作和成就自我擺在第一位,而家庭、休息、娛樂休閒……等全都擺在工作之後,或許這與原生家庭帶給我的觀念和缺乏自信有關,但在此之前我卻渾然不自知。 我發現鼓勵 「過度努力」 這個觀念和現象,似乎深植在臺灣社會中的大多數人身上,而我們卻經常不自知地被它所驅使著,造就了自己既不健康也不快樂的生活,...